噂にはきいていましたが、子供がある程度の年齢になると、なんで、どうしてを連発するというのは本当でした。

少なくとも我が家ではその現象真っ最中で、とにかくなんでもかんでも「なんで」「どうして」責めです。

子供がするこれらの質問は、大きく2つにわけられると思います。

一つは物事の原理に対する疑問。なんで空は青いのか、どうして冬は寒いのか、といった、大雑把に言えば科学的な疑問です。

もう一つは、それ以外です。なんで学校にいかなくては行けないのか、どうして我が家は犬を飼っているのか、などですね。

まず前者、つまり科学的な疑問に対してです。

例えば子供が、「なんで夏は暑くて冬は寒いの?」と疑問を投げかけてきたとします。

これに対してどう答えましょうか。

この類の質問の特徴として、調べればとりあえず正解がある、ということがあげられます。

私は、使う用語には気をつかうとは言え、基本大人に聞かれたのと同じように答えます。

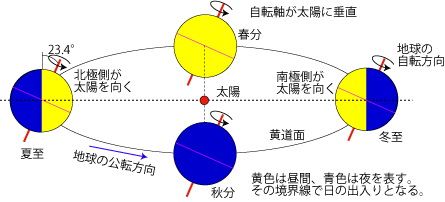

つまり、地球が太陽の周りを周っていることを説明し、しかも地球が傾いているので、太陽との距離が変わる、ということを、地球儀を使って説明します。

これ、子供にとって難しいことだと思いますか?

その通りです。難しいはずです。

しかし、難しくてわからないから説明しない、というのは筋が通っているようで通っていません。逆で、難しくてわからないから説明するんです。

物事の学びの順序はいつもそうなはずです。

この説明をすると、子供はちっとも納得いっていない表情になります。場合によっては追加の質問が来たり、そのまま終わったりします。

私は、それで良いと思っています。少なくとも、まだまだわからないことがあるんだな、ということは学べるです。

そして後者の疑問も実は同じですが、前者に比べて、はっきりとした答えがない事が多い。なんで挨拶しなくてはいけないの、という質問に誰もが納得いく合理的な答えを言える人はほとんどいないはずです。

こういう、大人でも突き詰めればわからないことは、自分もわからない、ということをはっきりと言います。そりゃそうです。大人だってわからないことだらけなので、世の中には問題が山積しているのですから。

大人は子供の全ての質問に答えなくてはいけない、という決まりはありません。それは不可能です。

大人でもわからないことがたくさんあるんだ、ということを子供が知ることこそ大切です。

◆

子供と向き合えば向き合うほど、それは自分自身を投影しているように感じます。

子供に質問されて初めて、自分にもわかっていなかったという気づきがあります。

それこそが、最良の学びの機会ですよね。