今回はベースの打ち込みを説明します。

目次

ベースは音程がある楽器だから・・・

前回の記事では、ドラムをの打ち込みを説明しました。

ドラムは、音程がない楽器なので、MIDI鍵盤にドラムパーツが割り当てられいる、ということでしたね。

ベースはもちろん音程がある楽器。

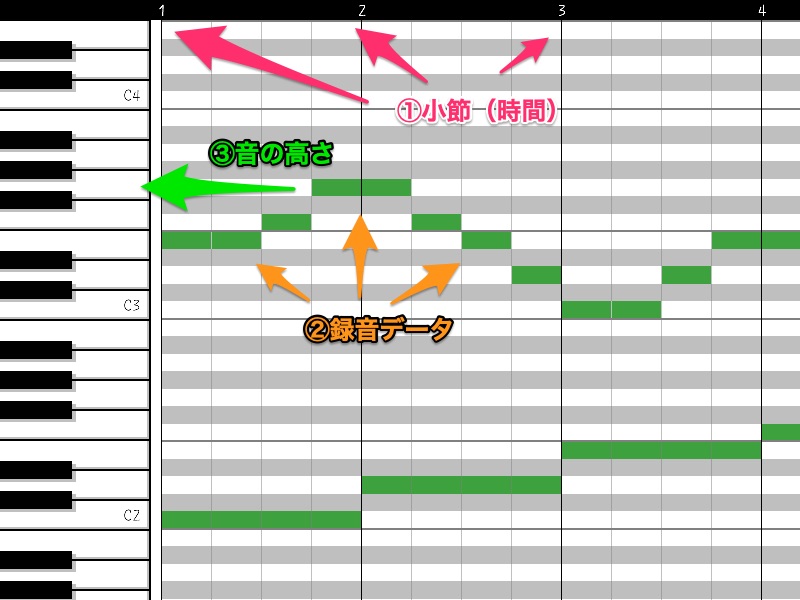

だから、ピアノロールの音の高さと、打ち込みたいベースの音の高さは一致しています。

音の長さもドラムと違ってあります。

だから、普通に打ち込むことができるはずです、、、が

機械的に聞こえる?

普通にベースを打ち込んで聞いてみたら、機械的に聞こえる場合があります。

これは、使っているベース音源に問題があることもありますが、いくら高品質なベース音源を使っても機械的に聞こえることもあるんですね。

これは、ベースっぽい奏法を取り入れていないからです。

ギターやベースの奏法について

ピアノに比べて、ギターやベースってもっとアナログにできています。

弦を張って、それを押さえたり弾いたりするのは、指でダイレクトに行います。

だから、そのアナログさを利用した奏法がたくさんあるのです。

ビブラード、スライド、プリング、ハンマリング、ベンド、ブラッシング・・

これらは、ピアノにはない奏法です。

ギターやベースがその楽器っぽくきこえるのは、実はこういう奏法を取り入れているからなのです。

上記奏法を曲中一度も使っていないことはまずありません。

これらを使うのはデフォルトなんです。

スライドはどうやって打ち込むのか?

例として、スライドを取り上げてみます。

スライドはこんな感じです。

右手では一度しか弦を弾かず、左手は音がなっている間に移動させます。

これをMIDIで打ち込むと、指板を超えて音が変わったときにすべて右手でも弦を弾いているような「タタタタタ」という感じになるのです。

繰り返しますが、右手では一度しか弦を弾いていませんよね。

これがスライドのスライドっぽさです。全部弾いたらこんな感じにはなりません。

この感じをMIDIのデータでどうやって出すのか。

緑の長方形が示しているのは、音の高さと長さ、なるタイミングであって、スライド奏法のニュアンスをここにいれるってどういうこと、ってなります。

あとがき

意外に長くなったので、続きは次回に回します。

ここで説明したのはスライド奏法でした。

私は、楽器ができなくても音楽は作れる、と書きました。

ただ、楽器が弾けないことと、楽器のことを知らないことは別です。

つまり、楽器のことは知っておかなくてはなりません。

前回説明したドラムにはどんなパーツがあるのか。

ベースにはどんな種類があって、どんな奏法があるのか。

楽器には、それぞれにいろんな種類や特徴があって、これを知ることが大切なんです。

ここはスキルアップではなく、勉強です。